Le prime manifestazioni del fenomeno migratorio nella fascia appenninica di Parma e Piacenza risalgono ad epoche lontane: se ne ravvisano segnali sicuri nei secoli XVI e XVII. Ma è soprattutto dalla seconda metà del '700 che si intensificano le testimonianze dell'esodo periodico verso la pianura, compiuto dagli uomini del villaggio nel tentativo di integrare i magri redditi dell'agricoltura. Le mete erano - oltre alle zone pianeggianti entro i confini del Ducato la Maremma, la Corsica, la bassa Lombardia e altre terre vicine che offrivano la possibilità di impieghi stagionali come boscaioli, braccianti o mondariso. Si trattava, in tutti i casi, di forme migratorie a carattere individuale e rigorosamente temporanee.

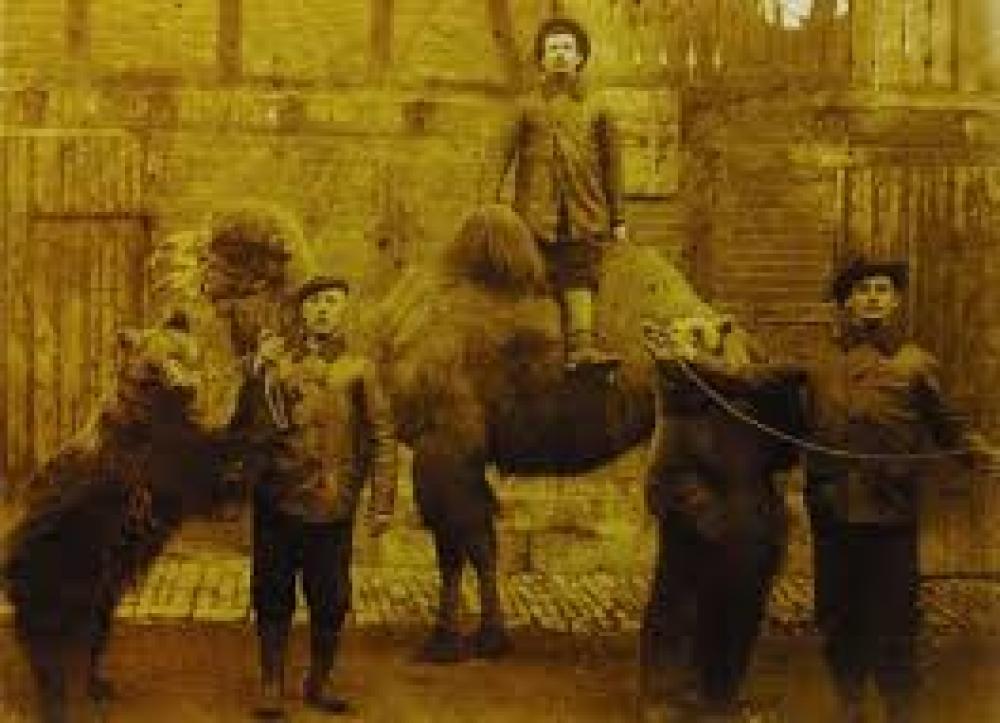

Nella prima metà dell'Ottocento, all'interno di questo fluire di masse che scendono e risalgono con periodica assiduità le valli, compare una figura sostanzialmente nuova, anche se non del tutto sconosciuta nel passato: quella del girovago. Il girovago è un commerciante ambulante, "domatore" di belve, espositore di animali con sé una piccola folla di musicante, e trascina spesso compagni e servitori, tra cui fanciulli di pochi anni che gli vengono affidati dalle famiglie in cambio di qualche soldo.

Precursori di questa particolare forma di migrazione "itinerante" furono, con tutta probabilità, i figurinai di Barga, portatori di una tradizione di produzione e commercio di statue in stucco e gesso che si fa risalire al XV secolo. L'attività si diffonde in tutto il territorio di Lucca all'inizio del 1800 e di qui, mediante infaticabili viaggiatori, penetra nei vari paesi d'Europa.

I figurinai lucchesi indicarono dunque la strada del Continente agli abitanti delle montagne della Val D'Arda, Val Taro e Val Ceno, e poco più tardi della Val Nure. A tal proposito bisogna ricordare che, fin dall'antichità, i montanari delle diverse valli confinanti usavano avere rapporti assai più stretti e frequenti tra di loro che non con la popolazione della pianura: gli abitanti di Morfasso si incontravano con quelli di Bardi e Bedonia nei mercati paesani e qui si scambiavano merci e informazioni. In questo modo le notizie circa itinerari e mete dell'emigrazione passavano di bocca in bocca attraversando le montagne.

Ma chi erano i girovaghi?

Raramente erano i più miserabili a partire; questi, giornalieri e braccianti agricoli, alimentavano piuttosto la migrazione verso la pianura. Invece l'emigrazione itinerante affascinava i più avventurosi e intraprendenti, solitamente persone che avevano qualche piccolissima proprietà e la vendevano per comprare un organetto, oppure una bestia (orsi o scimmie) da ammaestrare, per poi dare spettacolo sulle piazze dei paesi che attraversavano. Nella loro decisione di partire giocava forse meno la miseria che non il desiderio di con l'ambiente di origine, familiare o di villaggio, e anche il mito di un eldorado lontano evocato nei racconti favolosi degli anziani.

I loro percorsi, una volta varcate le Alpi, li conducevano in Francia, in Gran Bretagna, ma anche e soprattutto verso la Germania, la Scandinavia e l'Est europeo, fino in Russia e in Turchia.

Nella maggior parte dei casi il girovago tornava di quando in quando al villaggio, ma ripartiva poi per altri viaggi; spesso, giunto alla fine della "carriera", impiegava il denaro accumulato nell'acquisto di terre. Talvolta, invece, soprattutto allo scorcio del secolo, si stabiliva all'estero dove intraprendeva di solito un'attività commerciale.

La tradizione dei "girovaghi" - figurinai, domatori e suonatori d' organetto, e più tardi gelatai e venditori ambulanti - ha lasciato tracce consistenti nella memoria popolare di alcuni paesi, ad esempio in Francia, in Inghilterra e Scandinavia (come ricordato da Christian Catomeris nel suo libro "Gatti di gesso e organetti Italiani a Stoccolma 1896-1910"). Il loro passaggio e la loro presenza erano motivo di divertimento, ma non di rado suscitavano anche fastidio e diffidenza per il frastuono degli strumenti musicali e soprattutto per lo scandalo dello sfruttamento dei fanciulli, costretti a mendicare e talvolta abbandonati o rivenduti ad altri "padroni". Tale pratica venne stigmatizzata da vari paesi europei, che fecero pressione sul governo del Ducato e poi su quello italiano affinché la vietasse. Altro motivo preoccupazione per le autorità era il sovraffollamento e le cattive condizioni igieniche in cui vivevano girovaghi e i loro aiutanti.

Fonte: testo tratto dalla pubblicazione "Lo sguardo altrove..." a cura di Renzo Bonoli e Rocchino Mangeri che accompagna la mostra "Cento anni di emigrazione emiliano-romagnola tra storia e memoria", realizzata con il contributo della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo

Foto pubblicate nel volume "Lo sguardo altrove..." a cura di Renzo Bonoli e Rocchino Mangeri e parte della mostra "Cento anni di emigrazione emiliano-romagnola tra storia e memoria", realizzata con il contributo della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo

Gli "Orsanti" dell'Alta Val Taro (Parma). Relatore: Alessandro Bocelli. Videoriprese: Arturo Curà.

Mostra storico documentaria, a cura di Mario Palazzino, Antonella Barazzoni, Valentina Bocchi, Lucia Togninelli. La mostra intende concorrere alla riflessione su un fenomeno che ha una rilevanza storica notevole; la sua importanza è facilmente riscontrabile a partire dal numero delle persone coinvolte direttamente: dal 1876 al 1976 hanno lasciato il suolo patrio 27 milioni di italiani. La mostra è un rincorrersi di casi individuali, di situazioni familiari, di vicende di comunità locali, di questioni più generali. Le carte esposte coprono un arco cronologico di oltre 5 secoli, dal 1545 al 1973, e trattano sia questioni relative al parmense sia questioni di respiro nazionale, queste ultime a partire dalla fine dell’Ottocento fino ai primi anni Settanta del secolo scorso.

(breve estratto) Gli artisti errabondi dipartono dai monti per sparpagliarsi lungo le rotte della speranza. Ben diversi saranno gli itinerari percorsi - a più o meno lungo raggio: dalla Francia, alla Germania, all’Inghilterra, alla Scandinavia, alla Russia e perfino alla Turchia, alla Persia, all’Egitto, ma comune a tutti è la seduzione dell’avventura. Al di là delle Colonne d’Ercole di un’avvilente quotidianità, li attende il sottile brivido del girovagare sulle vie del mondo.

Nell'articolo si è tentato di mostrare come negli “orsanti” convivessero diverse anime contrastanti: artisti errabondi, un po’ accattoni, un po’ imbonitori itineranti e un po’ autentici artisti di strada, le cui esperienze di vita riflettono percorsi in chiaroscuro. Come il gioco eterno delle luci e delle ombre dischiuso dai folti faggeti dei patrî monti.

Nella metafora del viaggio, nel corso dei secoli va dipanandosi un’avvincente saga tramandata di padre in figlio. Con “arte e con inganno”, gli artisti girovaghi mai si stancarono di rincorrere l’arcobaleno dei sogni lungo le vie del mondo: fieri viandanti sotto ignare volte stellate, mai abdicarono alla speranza di una vita migliore.

Claudio Bargelli insegna "Storia economica" presso le Facoltà di Economia e di Scienze Politiche dell'Università di Parma ed è membro della "Società Italiana degli Storici dell'Economia". I suoi interessi riguardano principalmente l'evoluzione della mentalità e del pensiero economico sia in età moderna, di cui ha analizzato i temi del pauperismo e della politica annonaria, i criteri di gestione dei patrimoni terrieri ecclesiastici e le strategie delle corporazioni di arti e mestieri, sia in età contemporanea, riguardo alla quale si è soffermato sui fermenti innovativi permeanti il sistema primario tra l'età napoleonica e la Restaurazione e sull'economia bellica ed i successivi percorsi evolutivi della ricostruzione a metà Novecento.

"La commedia sulle vie del mondo: artisti girovaghi e conduttori di bestie selvagge dall’appennino parmense tra sette e ottocento" di Claudio Bargelli

Alcune immagini degli orsanti e scimmiari (prof. Claudio Bargelli)

(breve estratto) Molte delle storie degli emigrati italiani si svolgono a Londra, o nel sud dell’Inghilterra, oppure in Scozia o nel Galles. Interessanti sono gli studi di Hugh Shankland, docente di lingua e letteratura italiana all’università di Durham, dedicati all'emigrazione nell’Inghilterra di “Nord-est”, dove nell’Ottocento arrivarono i primi emigrati italiani: gli orsanti, con gli orsi ammaestrati, o gli scimmiari che portavano in giro le scimmiette, spesso accompagnate da organetti o altri strumenti musicali. Molti di questi personaggi alla fine dell’Ottocento provenivano dalla Val Taro e dalla Val Ceno e altri da valli dell’Appennino.

Diego Zancani è professor emerito a Oxford. Nel 2006 il Presidente della Repubblica, su raccomandazione del Ministro degli Esteri, gli conferisce l’onorificenza di Commendatore per aver diffuso la cultura italiana all’estero.